Due personaggi, entrambi russi; il primo realmente esistito e vivente, il secondo di pura fantasia, però verosimile; uno nato in epoca sovietica tanto da averne conosciuto e pianto la fine, l’altro, rappresentante dello zarismo, vissuto a cavallo della rivoluzione d’Ottobre. Eduard Savenko (1943), conosciuto come Limonov, è poeta scrittore nazional-stalinista, uccello del sottobosco moscovita, fondatore dei tanto temuti nazbol, allevato nel mito della Battaglia di Stalingrado e quindi diventato un acerrimo nemico dei grigi governi sovietici, tanto da meritarsi la dicitura di «elemento antisociale, fermamente antisovietico», che lo costringerà all’esilio e, di conseguenza, lo porterà prima nella plastificata New York di Andy Warhol, nella pasciuta Parigi e tra le linee di guerra balcaniche (a fianco dei cetnici) e moldave (dalla parte dei transnistriani) per far poi ritorno in madrepatria come nemico giurato di Vladimir Putin. Il bohémien Ed Limonov, un perfetto Oscar Wilde novecentesco: la sua vita è stata una vera e propria montagna russa fatta di confuse ma allettanti illuminazioni politiche e un lucidissimo stile letterario e poetico, pagati al prezzo di lavori umilianti, esperienze sessuali d’ogni tipo (dallo stupro alla pederastia), fallimenti sentimentali da gettarsi fra le rotaie del treno, suicidi quasi riusciti, e poi bassifondi, galere, guerre civili, porte in faccia, porcherie da clochard. Emmanuel Carrère (1957) è genuinamente affascinato dalla figura del fascista Limonov e non fa nulla per nascondere la sua ammirazione verso quest’uomo dal passato e dal presente discutibili, in quella mistura ideologica di stalinismo, dandismo, nazionalismo, socialismo, cristianesimo ed esotismo. Un garibaldino dei giorni nostri. Di tutt’altro genere è invece la storia raccontata da Irène Némirovsky (1903-1942) ne “L’affare Kurilov” (1933): si parla qui dell’omicidio perpetrato dai rivoluzionari russi ai danni del ministro della Pubblica Istruzione Valerian Kurilov, detto Pescecane per via della sua ieraticità e per il frequente ricorso alle armi durante le manifestazioni dei bolscevichi della prima ora. In realtà il killer, che da infiltrato vivrà al fianco del ministro come medico personale, conoscerà un altro uomo, educato, innamorato della moglie - per lei getterà la carriera alle ortiche - nonché fedelissimo a Nicola II, nonostante questi nutra poca stima per la sua persona. Limonov e Kurilov: da una parte un guerrigliero sempre pronto all’azione pur di scardinare ogni struttura acquisita, dallo Stato alla società civile, dal sistema dell’editoria alle arti amorose; agli antipodi un leale ed onesto servitore della patria disposto a tutto pur di rispettare la parola data allo zar, e che vive il lavoro e la famiglia come autentiche missioni di ispirazione divina. Non possiamo non empatizzare con entrambi i personaggi che, nei differenti e grandiosi registri di Carrère e della Némirovsky, ci appaiono luminosi e ambivalenti, imperscrutabili, sbagliati ed irraggiungibili.

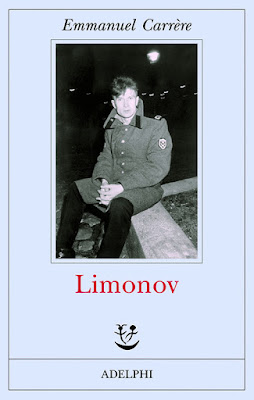

Emmanuel Carrère (2012), Limonov, trad. di F. Bergamasco, Adelphi, Milano, pp. 356

Irène Némirovsky (2009), L’affare Kurilov, trad. di M. Di Leo, Adelphi, Milano, pp. 192